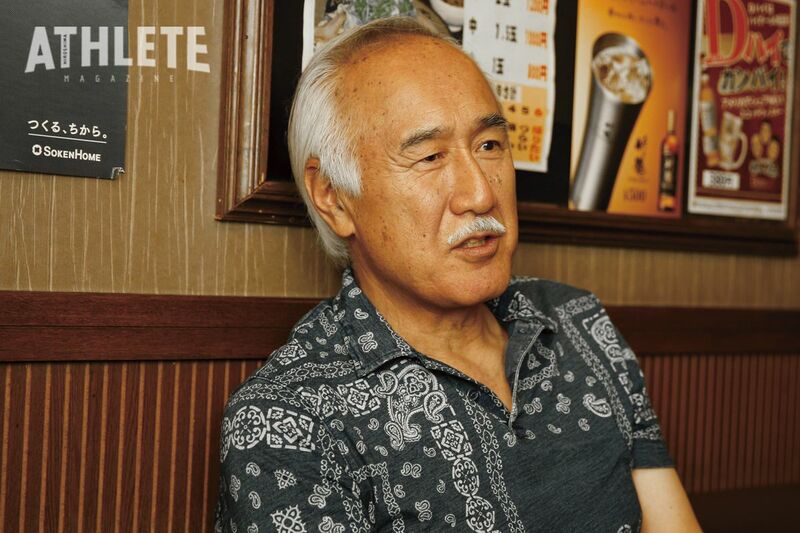

1979年、カープが球団創立30年目にして初の日本一を勝ち取った。1975年の初優勝以降は3位、5位、3位と浮き沈みしていたが、80年代の黄金期を築く選手たちは着実に力をつけていた。古葉監督の愛弟子である髙橋慶彦のブレイクの様子から、球史に残る“江夏の21球”まで、その現場を主力選手として間近で見ていた木下富雄氏が当時の状況を振り返る(2020年6月掲載記事を再編集)

1975年の歓喜の初優勝から4年。若手選手の底上げにも成功し、カープは充実期を迎えようとしていた。前評判に反して開幕から4連敗を喫するなどスタートダッシュには失敗したが、初夏を迎えるころにはチーム状態も上向きとなっていた。

衣笠祥雄の極度の打撃不振はあったものの、入団5年目の髙橋慶彦が33試合連続安打の日本記録を樹立。リードオフマンを筆頭に各選手の状態が上向くとチーム成績も急上昇し、7月下旬には3年ぶりとなる2位に浮上した。

「当時のカープは開幕から下馬評が高かったようですが、プレーしている選手の実感として開幕当初は優勝できるなんて思ってもいませんでした。他球団の戦力も充実していましたしね。そんななか優勝することができた大きな要因として髙橋慶彦という“古葉野球”の申し子の存在が挙げられるのでしょうね。私はショートを守る慶彦と二遊間コンビを組み、打撃でも1、2番コンビを打つこともありました。あの年の慶彦はとにかく勢いがあり、最終的に55盗塁で、初の盗塁王となりました。もちろん中軸を打っていた選手たちの存在は大きかったのですが、慶彦も打線の切り込み隊長として存分に力を発揮していました」

主に二塁手として112試合に出場した木下氏は、強烈な個性を持つタレント軍団の脇を固めるいぶし銀の活躍を見せた。古葉監督の「とにかくゲッツーだけは打つな」という指示を守り、チャンスをつなぐ橋渡し役を忠実に遂行。リーグ1位の得点数は1、2番のチャンスメークによるところが大きい。

「良い当たりを狙うことでヒットを打てることもありますが、併殺になる可能性も高まります。自分の中で試行錯誤した結果、時には練習でボテボテの打球をわざと打ったりもしました。2番でスタメン出場した際は後ろに山本浩二さんや、衣笠祥雄さんに加え、ライトルやギャレットがいましたからね。慶彦が出塁後に盗塁、そして私が一、二塁間に進塁打を打ち走者を三塁まで進めることができたら、大抵中軸が得点してくれていたように思います。後ろを打つ打者のことを信頼していたから、自己犠牲の精神を持ち、進塁打を打っていたのです」

主に1番を打つ髙橋慶彦が塁をかき回し、木下氏がつなげて、山本浩二を中心とした中軸でランナーを返す。機動力を絡めた得点パターンが確立されたカープ打線は、チーム打率こそ5位(.257)であったが、601得点、142盗塁、172本塁打はいずれもリーグトップを記録。小技を得意とする木下氏は打線の潤滑油として欠かせない存在だった。