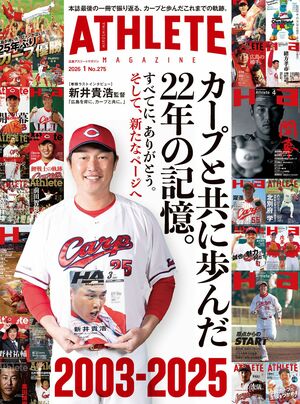

新井貴浩監督の就任から始まった2023年のカープ。交流戦を勝率5割で乗り切ると、7月後半には破竹の勢いで10連勝を記録。夏場に首位争いを演じるなど、下馬評を覆す躍進を見せた。ここではOB・解説者としてカープを見てきた大野豊氏が“新井カープ躍進の理由”を独自の視点から分析する。(データはすべて9月8日時点のもの)

◆不測の事態でも慌てず、焦らず。選手の適性を見抜いた起用が結果につながる。

今シーズン、絶対的なクローザーとして大きな期待を集めていた栗林良吏ですが、WBCでの故障の影響もあって、序盤は期待通りの結果が残せなくなっていました。しかしそんな時でも、新井監督はまったく慌てる素振りを見せませんでした。

もちろん、内心では思うことがあったでしょう。ただ、そうした思いを表に出さないところは、新井監督の強みの一つだと思います。

栗林が不調の間は、昨年中継ぎとして躍進した矢崎拓也をクローザーに起用することで、見事にカバーをしていました。

一方で打線に目を向けると、4番のマクブルームが不振、さらに西川龍馬が離脱をしたときには、上本崇司を4番に抜擢しました。そのように、先入観に囚われることなく、適性のある選手を見い出して起用し、結果を残す。

期待していた選手が離脱してしまったからといって、慌てたり焦ったりというところがあまり見られなかったのも、新井監督が見せた采配の特徴だったように思います。

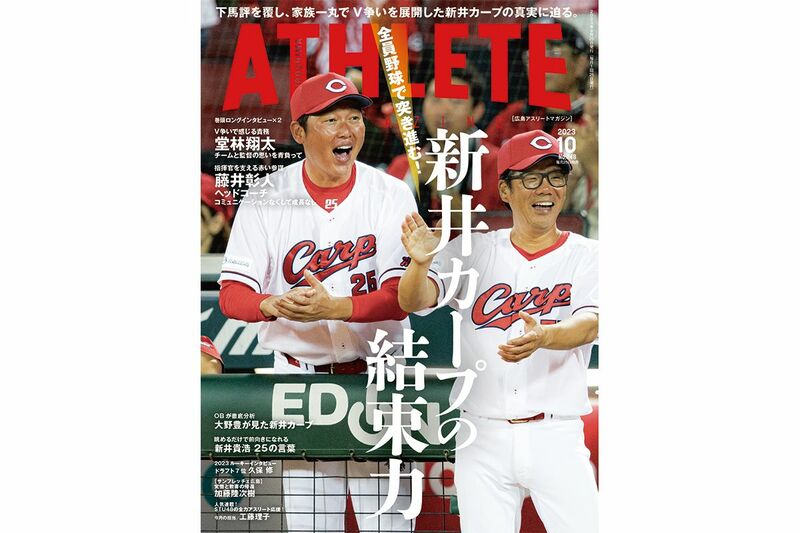

広島アスリートマガジン10月号は、「新井カープの結束力」シーズン終盤に差し掛かり、監督初年度を堂林翔太選手と藤井彰人コーチのインタビューで振り返ります。